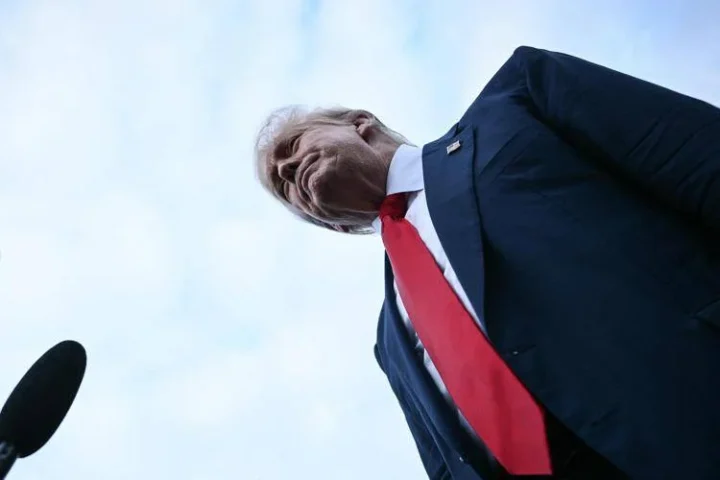

La primavera porta con sé una revisione al ribasso. Sei mesi dopo le ultime previsioni economiche dell’Unione Europea, pubblicate a novembre 2024, la Commissione Europea torna con un aggiornamento che riflette un contesto internazionale profondamente cambiato. L’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, accompagnato da un’immediata escalation nei toni della politica commerciale statunitense, ha spinto Bruxelles a correggere le aspettative di crescita per il 2025 e il 2026. In uno scenario segnato da dazi variabili, minacce protezionistiche e instabilità diffusa, l’economia europea continua a mostrare resilienza, ma l’incertezza frena l’espansione.

La Commissione rivede le stime per l’Eurozona e l’Ue

La Commissione Europea ha tagliato le stime di crescita per il 2025 e il 2026, evidenziando un contesto di crescente incertezza geopolitica e commerciale. Per l’area euro, il Pil reale dovrebbe aumentare dello 0,9% nel 2025 e dell’1,4% nel 2026, al di sotto delle precedenti previsioni di +1,3% e +1,6%. Anche per l’intera Unione Europea, le prospettive sono meno ottimistiche: +1,1% quest’anno e +1,5% il prossimo.

A pesare sulle nuove previsioni è soprattutto l’instabilità della politica commerciale americana. Dopo aver annunciato una serie di dazi generalizzati, l’amministrazione Trump ha parzialmente ritirato alcune misure, ma senza fornire una direzione chiara. “L’incertezza resta elevata e non possiamo ignorarla”, ha dichiarato Valdis Dombrovskis, commissario europeo all’Economia. Secondo Bruxelles, il clima di tensione internazionale sta già influenzando negativamente il commercio globale e potrebbe provocare un calo del Pil mondiale dello 0,4% entro il 2026, con un impatto particolarmente pesante per gli Stati Uniti stessi, che potrebbero perdere un punto percentuale di crescita cumulata tra 2025 e 2026.

Il commercio europeo ne uscirebbe colpito in misura minore, con un impatto stimato in circa 0,2 punti percentuali. Tuttavia, l’Ue deve fare i conti con un rallentamento delle esportazioni (+0,7% previsto per il 2025, in ripresa al 2,1% nel 2026), aggravato anche dalla debolezza della domanda globale e dai costi crescenti dell’energia e dei materiali.

Il lavoro tiene, i salari crescono

Nonostante la frenata del Pil, il mercato del lavoro europeo si conferma stabile e in crescita. Nel 2024 l’occupazione ha registrato un’espansione record, con 1,7 milioni di nuovi posti di lavoro. Il trend positivo dovrebbe proseguire anche nel biennio 2025-2026, con ulteriori 2 milioni di occupati in più entro la fine dell’orizzonte di previsione.

La buona tenuta del mercato occupazionale, accompagnata da un rallentamento dell’inflazione, favorisce la ripresa dei salari reali. Dopo un picco nominale del +5,3% nel 2024, le retribuzioni dovrebbero crescere del 3,9% nel 2025 e del 3,0% nel 2026. Secondo la Commissione, nella maggior parte degli Stati membri i lavoratori riusciranno a recuperare il potere d’acquisto perso negli anni precedenti a causa dell’inflazione.

Questo rafforzamento dei redditi, unito alla resilienza occupazionale, spinge la domanda interna. I consumi privati, in particolare, sono previsti in crescita dell’1,5% nel 2025 e dell’1,6% nel 2026, un dato leggermente superiore a quanto stimato sei mesi fa. Tuttavia, permane un atteggiamento prudente tra i consumatori europei, che continuano a mantenere alti livelli di risparmio, rallentando il pieno ritorno alla spesa pre-pandemica. L’incertezza economica, ancora diffusa, frena la fiducia e incide negativamente sugli investimenti privati, attesi in crescita moderata nel biennio.

Italia tra luci e ombre

Nel quadro complesso delineato dalla Commissione, l’Italia presenta una traiettoria di crescita stabile ma debole. Per il 2025 il Pil italiano è previsto in aumento dello 0,7%, in calo rispetto al +1% stimato a novembre scorso, mentre nel 2026 si prevede un’accelerazione allo 0,9%. Il motore della crescita sarà ancora una volta la domanda interna, con un ruolo centrale per gli investimenti pubblici finanziati attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Sul fronte dei prezzi, l’Italia si distingue per una dinamica inflazionistica sotto controllo. Dopo il 2,4% registrato nel 2024, l’inflazione dovrebbe scendere all’1,8% nel 2025 e all’1,5% nel 2026, grazie soprattutto alla moderazione dei prezzi all’importazione e a un contenuto aumento dei costi interni. Tuttavia, l’incertezza legata ai dazi statunitensi potrebbe pesare anche sull’economia italiana: l’impatto potenziale è stimato in una perdita di circa 0,25 punti percentuali di Pil, ma la variabilità dello scenario rende difficile formulare stime affidabili.

Per quanto riguarda i conti pubblici, la situazione appare in chiaroscuro. Il deficit continuerà a ridursi, passando dal 3,4% del 2024 al 3,3% nel 2025 e al 2,9% nel 2026. Se confermato, questo andamento potrebbe consentire all’Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo già nel 2026, in anticipo rispetto al termine indicato in precedenza dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti (2027). Tuttavia, il rapporto debito/Pil è previsto in aumento, salendo dal 135,3% nel 2024 al 136,7% nel 2025 e al 138,2% nel 2026. Un trend determinato, in buona parte, dall’effetto ritardato dei crediti fiscali legati al Superbonus edilizio.

Europa a due velocità su spesa militare e innovazione

Oltre alla congiuntura economica, la Commissione europea ha evidenziato una crescente attenzione alla spesa militare e alla sicurezza, temi tornati centrali in un contesto internazionale instabile. Tuttavia, i dati mostrano che l’Unione Europea si muove ancora con passo lento rispetto agli Stati Uniti. La quota di spesa destinata a ricerca e sviluppo nel settore della difesa si è attestata allo 0,02% del Pil nel 2023, una frazione rispetto allo 0,3% degli Usa.

La spesa militare europea, inoltre, è tuttora orientata prevalentemente verso i costi correnti – soprattutto salari – piuttosto che verso investimenti in armamenti e tecnologie. Questo squilibrio strutturale potrebbe porre l’Ue in una posizione di debolezza strategica, proprio mentre la Nato discute un possibile innalzamento dell’obiettivo di spesa militare al 3,5% del Pil, con un ulteriore 1,5% destinato alla sicurezza interna.

Per l’Italia, un eventuale aumento delle spese militari appare al momento difficilmente sostenibile senza sacrifici in altri capitoli di bilancio. Anche qualora il governo decidesse di accedere ai prestiti europei del programma Safe, lo spazio fiscale disponibile – vincolato ai piani di rientro concordati con Bruxelles – renderebbe complicato un incremento di tale entità.

A pesare sull’evoluzione della competitività europea, infine, è anche la lentezza nella modernizzazione industriale e nella realizzazione di un mercato unico più integrato. La Commissione ha ribadito la necessità di riforme strutturali, dall’unione dei mercati dei capitali alla semplificazione burocratica, per rafforzare la capacità di attrazione degli investimenti e accelerare la transizione verde e digitale.