Se c’è un ambito in cui la geografia politica dell’Europa è in continuo mutamento, è quello dell’asilo. Non tanto nei confini, ma nelle traiettorie dei flussi umani, nelle rotte che si ridisegnano sotto la spinta di guerre, crisi economiche e cambiamenti climatici. E gennaio 2025 ha segnato una piccola ma significativa svolta: per la prima volta da quasi tre anni, i siriani non sono la prima nazionalità tra i richiedenti asilo nell’Unione Europea.

Un dato che, più che una semplice statistica, racconta un cambiamento profondo nelle dinamiche migratorie e nelle percezioni politiche dei Paesi membri. Secondo i dati pubblicati da Eurostat, i richiedenti asilo nell’Ue sono stati 66.800, con un incremento dell’8% rispetto a dicembre 2024. Un numero comunque inferiore del 24% rispetto a gennaio dell’anno precedente, quando le domande erano state quasi 88.000. A questi si aggiungono 8.080 richiedenti successivi, cioè persone che hanno presentato una nuova domanda dopo una prima risposta negativa o una variazione della propria condizione: un aumento del 23% su base mensile e del 9% rispetto a un anno fa.

Ma oltre ai numeri, sono le traiettorie a colpire: dal Venezuela, dalla Siria, dall’Afghanistan arrivano decine di migliaia di persone ogni mese. Un’umanità in cerca di protezione, che si muove lungo rotte consolidate ma che, a ogni piega geopolitica, possono cambiare direzione. E l’Europa, nel bene e nel male, resta una delle destinazioni privilegiate.

Cinque Paesi assorbono l’84% delle richieste

Germania, Spagna, Francia, Italia e Grecia hanno ricevuto, da sole, l’84% di tutte le prime richieste di asilo presentate a gennaio 2025. In cifre: quasi 15.000 in Germania, oltre 13.000 in Spagna, 11.900 in Francia, 10.900 in Italia e 5.200 in Grecia.

Numeri che parlano non solo di arrivi, ma anche di responsabilità. I cinque Paesi in questione si trovano a gestire la quasi totalità del flusso, tra pratiche burocratiche, valutazioni di status e, sempre più spesso, difficili processi di integrazione. Eppure, a differenza di quanto si potrebbe pensare, non tutti subiscono la pressione allo stesso modo: il tasso di richiedenti asilo rapportato alla popolazione rivela un’altra faccia del fenomeno.

Nel gennaio 2025, il tasso medio europeo è stato di 14,9 richiedenti per 100.000 abitanti. Ma in Grecia il dato schizza a 50 su 100.000, seguita da Lussemburgo (27,7) e Spagna (27,2). In altre parole, la pressione relativa – quella che misura quanto un sistema Paese è coinvolto nel fenomeno rispetto alla sua capacità demografica – è molto più alta in alcuni Stati che in altri. L’Italia, con i suoi 10.905 richiedenti, rientra nel gruppo dei grandi numeri assoluti, ma mantiene un impatto relativo più contenuto.

È una differenza importante, perché segnala come il dibattito pubblico sull’asilo rischi spesso di appiattirsi sulle cifre totali, senza considerare la capacità reale dei singoli Paesi di assorbire e gestire i flussi. E anche perché, in sede europea, il peso delle trattative su quote e redistribuzioni si gioca spesso proprio su questi numeri.

Chi sono i nuovi volti dell’asilo?

Gennaio 2025 ha tracciato una nuova classifica nella mappa delle nazionalità che cercano protezione nell’Unione Europea. Per la prima volta da maggio 2022, i cittadini venezuelani sono diventati il gruppo più numeroso tra i richiedenti asilo, con 8.325 domande presentate. Una cifra che li pone davanti ai siriani (7.055) e agli afghani (5.635), due presenze storiche nei flussi migratori verso l’Europa.

Il caso venezuelano non è nuovo, ma rappresenta oggi un segnale preciso. La crisi politica, economica e sociale che attraversa il Paese latino-americano non si è mai del tutto risolta, e la migrazione si è progressivamente allungata oltre i confini continentali, spingendo molte persone oltre l’Atlantico. L’Europa, con Spagna in testa, si conferma tra le mete principali, anche grazie alla lingua comune e a legami storici consolidati.

I siriani restano comunque tra i protagonisti delle domande d’asilo, testimoniando che il conflitto che dilania il Paese da oltre un decennio continua a produrre instabilità e fuga. Allo stesso modo, l’Afghanistan post-ritiro occidentale resta un luogo segnato da gravi rischi per le libertà civili e i diritti umani, spingendo molti a cercare rifugio altrove.

Minori soli

Tra le pagine più complesse – e spesso meno raccontate – del fenomeno migratorio c’è quella dei minori non accompagnati. Nel solo gennaio 2025, sono stati 2.145 i bambini e ragazzi che hanno chiesto asilo per la prima volta nell’Ue senza genitori o tutori legali. Una realtà delicata, che richiede risposte specifiche e competenze trasversali.

Le provenienze raccontano molto: 380 sono arrivati dall’Egitto, 360 dalla Siria, 300 dall’Afghanistan. Paesi dove l’infanzia è spesso esposta a povertà estrema, instabilità politica, rischi di reclutamento armato o semplicemente assenza di opportunità. Per molti, la fuga da soli verso l’Europa è una scelta di sopravvivenza.

A guidare l’accoglienza di questi minori è ancora una volta la Germania, con 620 richieste registrate, seguita da Grecia (460) e Spagna (355). Tre Paesi che, seppure con approcci differenti, si trovano a gestire non solo l’aspetto giuridico della protezione, ma anche quello educativo, psicologico e sociale di ragazzi spesso traumatizzati e privi di riferimenti.

Il tema dei minori non accompagnati è anche una cartina al tornasole delle politiche europee di tutela dei diritti fondamentali. Se da un lato l’Ue si impegna a garantire accoglienza e percorsi di inclusione per questi giovani, dall’altro resta alta la tensione tra i doveri umanitari e le preoccupazioni securitarie. In questa ambiguità, le politiche nazionali si muovono in ordine sparso, con modelli che variano da sistema a sistema, e con evidenti differenze nella capacità di presa in carico.

La nuova traiettoria politica dell’Unione Europea

Intanto, l’Unione Europea accelera sulle riforme del sistema d’asilo e migrazione, mettendo a terra misure attese da tempo e rendendo visibile una nuova direzione strategica. In particolare, tra le misure più discusse – ma anche più incisive – del Patto su migrazione e asilo, troviamo l’introduzione di una procedura accelerata per le domande ritenute manifestamente infondate. Si tratta di uno strumento che punta a snellire i tempi di valutazione delle richieste e a velocizzare le pratiche di rimpatrio, limitando così le situazioni di stallo amministrativo che spesso prolungano la permanenza di migranti che non soddisfano i criteri per la protezione internazionale.

Accanto a questo meccanismo, prende forma anche una lista comune dei Paesi terzi di origine sicuri, una misura volta a uniformare il trattamento delle domande d’asilo in tutta l’Unione. La logica è semplice: se un Paese viene considerato “sicuro”, le richieste d’asilo dei suoi cittadini saranno esaminate in modo semplificato e con una presunzione iniziale di infondatezza. La novità, però, è che questa lista europea ricalca in larga parte quella già adottata dall’Italia, includendo Paesi come Egitto, Tunisia e Bangladesh – tutti al centro di recenti controversie giuridiche.

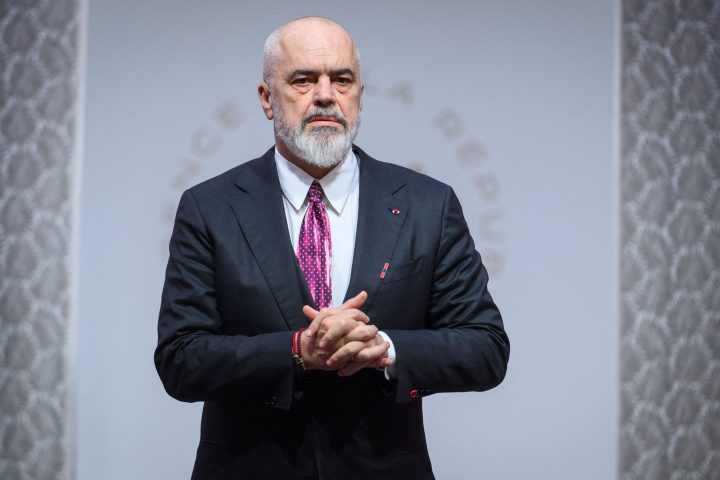

Secondo il governo italiano, questa scelta rappresenta una legittimazione della linea promossa fin dall’inizio dall’esecutivo guidato da Giorgia Meloni. In una nota, Tommaso Foti – ministro per gli Affari Europei, il Pnrr e le Politiche di coesione – ha sottolineato come l’Ue stia oggi riconoscendo il “ruolo guida dell’Italia” in tema di asilo e rimpatri. Per Foti, l’adozione del modello italiano, inclusi i centri per migranti fuori dal territorio europeo come quelli previsti in Albania, è la prova di una “scelta lungimirante”.

Al netto delle dichiarazioni politiche, ciò che emerge è un cambiamento di passo da parte dell’Europa. Il Patto su migrazione e asilo, la cui versione finale è attesa entro l’anno, sembra voler tenere insieme due esigenze storicamente in tensione: il rispetto dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo e il rafforzamento del controllo sulle frontiere e sui rimpatri. Il risultato è un equilibrio ancora instabile, ma che segna un chiaro orientamento verso una maggiore armonizzazione normativa a livello continentale.