L’Europa sta affrontando una crisi migratoria complessa. Ad evidenziarlo è la reintroduzione dei controlli alle frontiere tra Polonia e Germania, una mossa innescata da preoccupazioni politiche interne e dal sentimento anti-immigrazione in entrambi i Paesi. Questa situazione, però, simboleggia una battaglia più ampia sulla politica migratoria dell’Ue, con nazioni come il Portogallo che cercano di limitare i flussi migratori, anche se i tribunali bloccano tali misure per violazioni dei diritti umani. E Paesi come Francia e Italia che avanzano con strategie politiche mirate. A cornice: un calo generale degli attraversamenti irregolari verso l’Unione europea e le morti nel Mediterraneo, nel quale la perdita di vite umane rimane elevata.

La tensione tra sovranità nazionale e i principi di libera circolazione dell’Ue emerge chiaramente, con i leader che faticano a bilanciare la sicurezza delle frontiere con gli accordi esistenti. E l’immigrazione torna ad essere un problema politico del blocco dei 27. Ma andiamo con ordine.

Il ponte della discordia tra Germania e Polonia

Per decenni, il ponte di 68 metri che collega le città gemelle di Guben, in Germania, e Gubin, in Polonia, è stato un simbolo di unità e integrazione europea. Costruito sulla linea di confine tracciata nel 1945 lungo il fiume Neisse, che divise in due l’ex città tedesca di Guben, il ponte ha permesso ai residenti di attraversare liberamente le due nazioni per svolgere attività quotidiane come andare a lavoro, fare la spesa o accompagnare i figli a scuola. Oggi, tuttavia, la situazione è cambiata radicalmente: i due governi hanno posto militari a controllo delle estremità del ponte, trasformandolo nuovamente in un simbolo di divisione.

Una divisione, che il sindaco di Guben, Fred Mahro, ha definito, come racconta il Financial Times, come una “guerra fredda che danneggia la fiducia costruita in Europa”. Il mese scorso, la Polonia ha reintrodotto i controlli tra Germania e Lituania in risposta a quelli imposti da Berlino, un evento raro da quando Varsavia è entrata a far parte dell’area Schengen nel 2007, cioè lo spazio europeo in cui è possibile circolare liberamente senza controlli alle frontiere interne.

Tensione in Germania

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz, dopo aver assunto l’incarico a maggio, ha rafforzato i controlli già introdotti dal suo predecessore Olaf Sholz. Lo scopo? Impedire l’ingresso ai richiedenti asilo irregolari e a interferenze da parte della Russia. Non è un caso, infatti, che il partito di estrema destra Alternative fur Deutschland (Afd), che ha basato la sua campagna elettorale sul tema migranti, abbia ottenuto quasi il 42% dei consensi a Guben nelle elezioni parlamentari di quest’anno, mentre a livello nazionale ha raggiunto un record del 20%.

La mossa della Germania, inoltre, segna una rottura definitiva con la politica dell’ex cancelliera Angela Merkel, che nel 2015-2016 permise a circa 1 milione di persone, molte delle quali rifugiati siriani, di chiedere asilo.

Impatti locali

Nonostante il dispiacere per il danno arrecato a decenni di libera circolazione e a un’importante relazione economica (la Germania è il principale partner commerciale della Polonia), i sindaci di Guben e Gubin ritengono che i controlli alle frontiere possano funzionare se applicati correttamente. Il sindaco Mahro ha testimoniato come i trafficanti di esseri umani operassero in passato vicino al ponte, dicendo alle persone di attraversare il confine e chiedere asilo in Germania. Egli considera la risposta polacca “legittima”, sebbene avrebbe preferito una maggiore coordinazione. Varsavia ha rifiutato la proposta tedesca di applicare controlli congiunti.

L’incertezza sulla legalità delle misure tedesche persiste, mentre Bruxelles sta anche rivedendo le regole dell’Ue sull’immigrazione. Nonostante ciò, il ministro degli interni tedesco Alexander Dobrindt ha annunciato che i controlli saranno estesi oltre settembre, e il governo di Tusk ha notificato a Bruxelles l’estensione dei controlli polacchi per almeno altri 60 giorni.

La situazione in Portogallo

Il problema della gestione dei controlli e dell’immigrazione non si limita al versante dell’Europa centrale, ma si estende anche su quello sud-occidentale. A differenza della Germania, però, il dibattito si sposta dalle frontiere ai tribunali. È il caso del Portogallo, ad esempio, che ha visto il blocco da parte della Corte costituzionale portoghese di una proposta di legge approvata dalla maggioranza parlamentare che mirava a limitare l’afflusso di immigrati.

La Corte ha citato gli ostacoli che la legge avrebbe creato per i membri delle stesse famiglie nel riunirsi agli immigrati residenti legalmente in Portogallo. Il presidente Marcelo Rebelo de Sousa ha rinviato il disegno di legge al parlamento, chiedendo di verificarne potenziali violazioni dei principi di uguaglianza, proporzionalità e sicurezza giuridica.

La legge avrebbe costretto centinaia di migliaia di migranti legalmente residenti in Portogallo ad attendere due anni prima di poter richiedere il permesso per il ricongiungimento familiare, con eccezioni solo per lavoratori altamente qualificati e investitori. La Corte ha stabilito che la legge era “suscettibile di portare alla separazione dei membri di una stessa famiglia”, in violazione dei diritti costituzionali.

Dati Frontex: una panoramica generale

In molti Stati europei, quindi, avanzano blocchi all’ingresso delle frontiere o tentativi di limitare qualsiasi forma di ingresso irregolare. Scelte politiche ben precise sono state protagoniste degli ultimi due anni: esempi di questo tipo sono la Francia e l’Italia. La prima ha stretto accordi con il Regno Unito attraverso il cosiddetto modello “one in, one out” che prevede che per ogni migrante accolto, che un altro venga rimpatriato o trasferito, con l’obiettivo di contenere i flussi e ridurre la pressione sui centri di accoglienza. La seconda, invece, nonostante le riserve espresse dalla Corte di giustizia dell’Unione europea riguardo la questione di definizione dei cosiddetti “Paesi sicuri” (Stati terzi ritenuti in grado di garantire diritti fondamentali e protezione ai richiedenti asilo) e le critiche relative ai costi di gestione del progetto, procede con il progetto relativo ai centri di accoglienza in Albania. L’accordo prevede che alcuni migranti soccorsi in mare vengano trasferiti in strutture gestite dall’Italia sul territorio albanese, un modello apprezzato da diversi governi in Europa per la scelta di gestione innovativa dei flussi migratori.

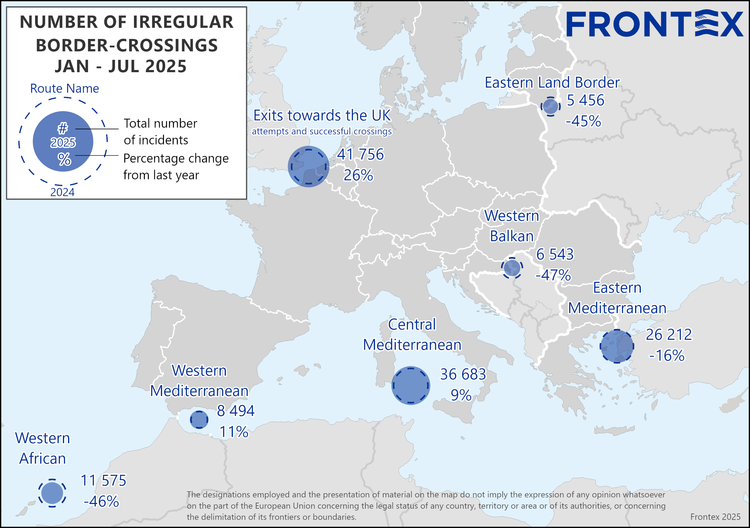

Il nuovo assetto geopolitico e le nuove politiche d’immigrazione, nell’ultimo anno, hanno dato i loro “frutti” e lo si evince dai dati preliminari di Frontex, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, per i primi sette mesi del 2025: gli attraversamenti irregolari delle frontiere nell’Unione europea sono diminuiti del 18%, raggiungendo 95.200 da gennaio a luglio. La rotta del Mediterraneo centrale rimane la più trafficata, rappresentando due attraversamenti irregolari su cinque nell’Ue. Questa rotta ha registrato quasi 36.700 attraversamenti irregolari, con un aumento del 9% rispetto allo stesso periodo del 2024, e la Libia è il principale punto di partenza. Anche gli attraversamenti irregolari verso il Regno Unito attraverso il Canale della Manica sono aumentati di un quarto quest’anno, raggiungendo 41.800 tentativi, attribuiti a condizioni meteorologiche favorevoli e all’uso di “taxi boat” più difficili da rilevare. Le nazionalità più frequentemente segnalate sono quelle bengalese, egiziana e afgana.

Anche se si è registrato un calo generale, il costo umano rimane elevato, con l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni che stima 947 decessi nel Mediterraneo solo nel 2025.

Dalla riattivazione dei controlli sul ponte di Guben-Gubin alla bocciatura costituzionale in Portogallo, passando per le strategie bilaterali di Francia e Italia, emerge un quadro frammentato e complesso. L’immigrazione continua a essere una questione centrale per l’Unione europea, dove la tensione tra sovranità nazionale e diritti fondamentali si fa sempre più evidente. I dati mostrano che le politiche restrittive possono ridurre i flussi, ma non eliminano i rischi né risolvono le cause profonde della migrazione. Senza un approccio coordinato, basato su solidarietà, legalità e rispetto dei diritti umani, l’Europa rischia di trasformare i suoi confini da simboli di unione in barriere di divisione.