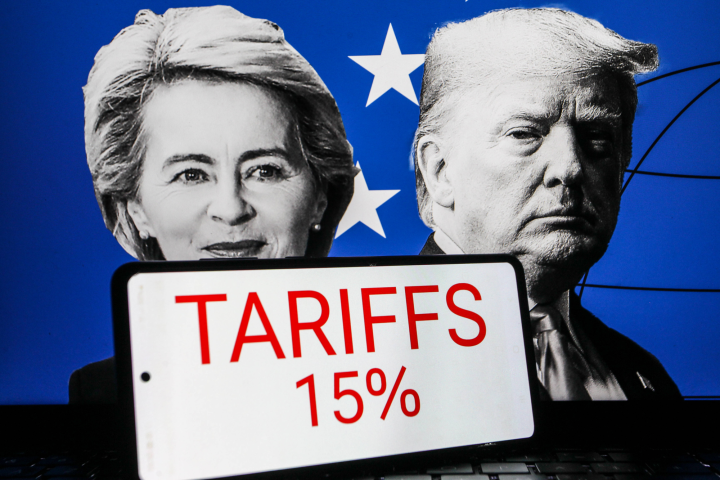

Nell’accordo quadro sui dazi rilasciato ieri da Ue e Usa, che ha formalizzato e dettagliato la stretta di mano scambiata a Turnberry il 27 luglio tra la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente Usa Donald Trump, le parti hanno anche definito di collaborare per affrontare il problema della sovraccapacità produttiva. E prevedono di farlo attraverso un meccanismo di quote tariffarie. ‘Vittime’ in questo caso le esportazioni cinesi. Europa e Stati Uniti (ma non solo loro) contestano al Dragone i generosi sussidi elargiti alle sue aziende e lo squilibrio interno tra offerta e domanda, che provocano distorsioni nel mercato globale.

Ma non è solo una questione commerciale. Quello che è ormai evidente è che politica industriale e difesa commerciale vanno sempre più a braccetto con la sicurezza nazionale e la competizione tecnologica. E anche l’innovazione, parola magica degli ultimi decenni, gioca un ruolo fondamentale in questa complessa partita. Un approfondimento del think tank Bruegel dà spazio proprio a questa variabile – la competizione nell’innovazione -, ritenendola un fattore che alimenta la sovracapacità globale e spinge verso la deflazione e la stagnazione.

Cos’è la sovraccapacità produttiva

Andiamo con ordine: la sovraccapacità produttiva si verifica quando la capacità di produrre beni e servizi supera la domanda, cosa che comporta un sottoutilizzo delle fabbriche, un calo dei prezzi e di conseguenza distorsioni del mercato. A livello globale genera tensioni commerciali, accuse di dumping e azioni protezionistiche – dazi e quote – da parte degli Stati a favore delle proprie industrie.

Il fenomeno può avere origine da massicci stimoli agli investimenti, da rallentamenti economici, dalla concorrenza estera, da inefficienze aziendali o dal mancato adattamento ai cambiamenti del mercato.

In tutti i casi la sovracapacità è un problema, perché porta a un eccesso di prodotti a prezzi bassi sui mercati globali (dato che l’offerta supera la domanda) e per questa via danneggia le industrie locali e motiva accuse di dumping (ovvero l’esportazione di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli del mercato interno del Paese esportatore). Gli Stati colpiti dalla sovracapacità reagiscono dunque con misure protezionistiche per tutelare i propri mercati nazionali. Ma gli squilibri tra produzione e assorbimento possono destabilizzare le economie e renderle più vulnerabili alle fluttuazioni del mercato.

Il caso dell’acciaio

In Europa, tra i settori interessati ci sono quello dei prodotti per la transizione verde e quello automobilistico, quest’ultimo aggravato da carenze di componenti come i chip e dalla maggiore concorrenza internazionale. L’acciaio , menzionato nell’accordo quadro Ue-Usa, merita un discorso a sé: la Cina è il maggiore produttore ed esportatore di acciaio al mondo, ha una capacità produttiva globale che supera notevolmente la domanda, il che ha gravi conseguenze sull’industria siderurgica europea, già penalizzata da costi elevati e dai dazi statunitensi.

Secondo le stime Ocse la sovraccapacità globale di acciaio passerà da 602 milioni di tonnellate del 2024 a 721 milioni nel 2027. Ecco perché Eurofer (l’associazione dell’industria siderurgica europea ) e 11 Paesi – tra cui l’Italia e la Francia, ma non la Germania (peraltro primo produttore siderurgico dell’Ue) – hanno chiesto alla Commissione di intervenite a protezione per l’industria dell’acciaio con un sistema di quote massime di importazione. E sembra che l’accordo quadro con gli Usa vada in questa direzione e in modo congiunto, in funzione anti-cinese. D’altronde anche i dazi di Trump sono una variabile, soprattutto perché l’acciaio che non andrà più negli Stati Uniti a causa dei dazi potrebbe orientarsi verso l’Unione europea, che è già alle prese con la sovracapacità cinese.

Secondo Eurofer, il consumo di acciaio nell’Unione diminuirà dello 0,9% nel 2025, il quarto anno consecutivo di calo. Nel mentre però le importazioni continuano a crescere, deprimendo i prezzi e rosicchiando la redditività delle aziende. Dal 2016 l’Unione europea applica una tariffa del 25% sulle importazioni di acciaio al di sopra di una certa quota, ma la misura scade l’anno prossimo e il settore è in attesa che il commissario per il Commercio Maroš Šefčovič proponga le prossime mosse.

Bruegel: l’innovazione è diventata strumento di sicurezza nazionale

Se questo è il problema, come agisce la concorrenza nell’innovazione rispetto alla sovracapacità? Intanto il think tank Bruegel parte dall’assunto che il mondo stia entrando in un periodo di sovracapacità produttiva consolidata, che minaccia di portare a deflazione e crescita stagnante, e che la Cina ne sia una grossa responsabile in quanto potenza manifatturiera mondiale che ha conquistato quote di mercato globale attraverso la sua offerta a prezzi bassi -sussidiata dallo Stato. Un’offerta che però non è assorbibile dalla domanda, dando vita a uno squilibrio in particolare in settori come pannelli solari, elettronica e veicoli elettrici dove aumenta l’invenduto. Ma, sottolinea l’articolo, la sovracapacità produttiva non riguarda solo la Cina: è una sfida interna anche per Stati Uniti e Ue.

Il punto, secondo il think tank, è che la competizione globale per la supremazia tecnologica trasforma l’innovazione da forza per il benessere sociale e obiettivo economico a strumento e prerequisito di sicurezza nazionale. Il che comporta due traiettorie di azione che spiegano, evidenzia Bruegel, all’attuale ondata di sovracapacità: la rivalità strategica nell’innovazione (in settori come semiconduttori, veicoli elettrici, energia pulita) che espande l’offerta tecnologica più rapidamente di quanto la domanda possa assorbire, e l’adozione da parte degli Stati di sussidi e misure protezionistiche contro quella che viene percepita come concorrenza sleale.

Ma se da una parte queste misure – gli autori citano il CHIPS and Science Act degli Usa, il Chips Act dell’Ue e il ‘Big Fund’ cinese – possono essere mirate ad agevolare settori innovativi e strategicamente prioritari, dall’altra possono alimentare la sovracapacità nel momento in cui vanno a favore dei settori che non sono (più) competitivi.

Le ‘imprese zombie’

Si creano così le ‘imprese zombie’, tenute in vita dallo Stato per attutire i costi sociali del declino industriale negli ambiti obsoleti: un fenomeno che si verifica soprattutto nei momenti più innovativi, in cui la tecnologia evolve più velocemente di quanto i mercati riescano ad adattarsi, e che distorce I mercati stessi, che altrimenti vedrebbero le risorse spostarsi verso usi più produttivi.

Questa dinamica, sottolinea l’autore, è osservabile in Cina ma anche in Europa, “con la persistenza di imprese zombie in settori tradizionali”, tra cui “siderurgia, carbone e cantieristica navale, soprattutto dopo la pandemia”. In sostanza, “si persegue il predominio strategico anziché l’efficienza del mercato”.

Insomma, in un mondo di sfiducia strategica l’innovazione innesca sempre più misure difensive commerciali e industriali, che rafforzano l’eccesso produttivo e prolungano il processo di riequilibrio. Non a caso il problema riguarda sia i settori tradizionali sia quelli ad alta tecnologia, mentre le principali economie stanno agendo simultaneamente in chiave protezionistica. Va ricordato a tal proposito che Ue e Cina sono da tempo alle prese con indagini reciproche e dazi sui rispettivi prodotti, e che se anche Trump è considerato – e lo è – un ‘Tariff Boy’, anche il suo predecessore Joe Biden aveva impostato politiche simili verso la Cina, sebbene in grado minore.

Ma quali sono le conseguenze di tutto ciò?

La sovracapacità potrebbe diventare una caratteristica comune dell’economia globale

Nel breve termine le misure protezionistiche offrono un cuscinetto sia per i settori emergenti che per quelli in declino, facendo guadagnare tempo per adattarsi alle nuove tecnologie e alla concorrenza estera. Come potrebbe essere in Europa per l’automotive.

Ma nel lungo periodo mantenere in vita imprese non redditizie rischia di soffocare l’innovazione, l’efficienza e il rinnovamento industriale. La sovracapacità fa scendere i prezzi e la redditività, spinge al ribasso salari e investimenti, e indebolisce la domanda aggregata. La Cina, spiega Bruegel, già potrebbe affrontare problemi di deflazione (diminuzione generalizzata dei prezzi), ma la sfida potrebbe ampliarsi a livello globale, “con il prossimo decennio caratterizzato dal rischio opposto a quello dell’inflazione galoppante: una deflazione globale alimentata da sovracapacità e contrazione della domanda”.

Una dinamica agevolata dalla perdita di potere delle istituzioni multilaterali e sovranazionali come l’Organizzazione Mondiale del Commercio, e dal contesto commerciale frammentato in sussidi, ritorsioni e duplicazioni industriali verso cui il mondo si sta dirigendo, nel quale “la sovracapacità non solo rimarrà irrisolta ma potrebbe diventare una caratteristica comune dell’economia globale”.

Von der Leyen nel 2024 ha sintetizzato: “L’Europa è aperta alla concorrenza, non a una corsa al ribasso”. Ma la sfida è tutt’altro che semplice.