La pubblicazione dell’America’s AI Action Plan segna una svolta nella postura statunitense: tre pilastri – innovazione, infrastruttura, diplomazia e sicurezza internazionale – che mirano a ottenere e mantenere la “global AI dominance” attraverso deregulation mirata, espansione rapida di data center, energia (anche nucleare) e semiconduttori, e un’aggressiva politica di export‑control e standardizzazione verso gli alleati.

Francesco Lapenta, fondatore e direttore del John Cabot University Institute of Future and Innovation Studies, sintetizza la filosofia di fondo: gli Stati Uniti di Trump “non vogliono solo costruire le auto migliori, ma possedere le strade, le stazioni di servizio e decidere il codice della strada”. In altre parole, “il vero obiettivo… non è la deregolamentazione, ma controllare quali Paesi possano accedere all’infrastruttura avanzata dell’AI” e inserire i tecno‑sistemi americani nelle catene di fornitura degli alleati per creare dipendenze di lungo periodo. Questa visione infrastrutturale si riflette in molte azioni dell’Action Plan.

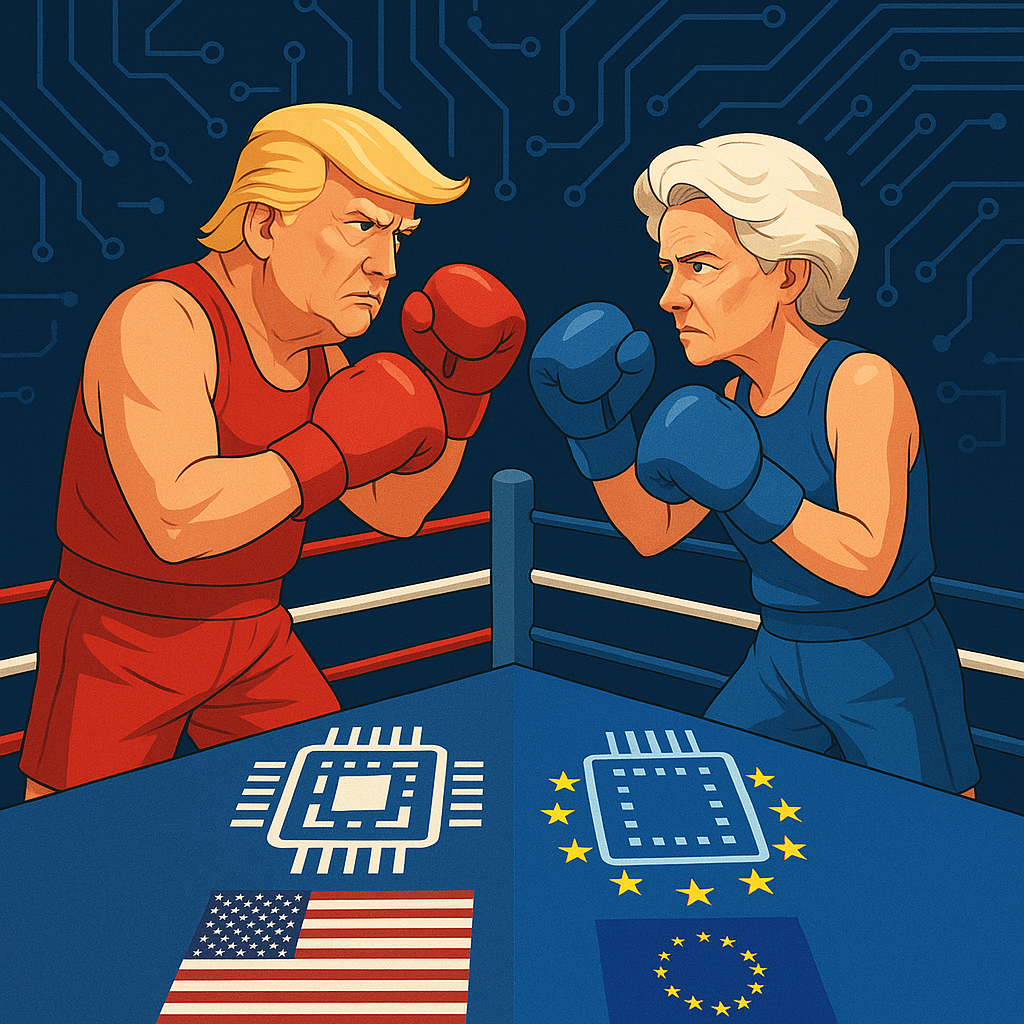

Differenza di paradigma: controllo dell’ecosistema vs. regolazione del rischio

Il piano statunitense riduce “red tape”, i passaggi burocratici, e rimuove atti regolatori precedenti per non “soffocare” l’adozione dell’IA, promuovendo al contempo modelli open‑source/open‑weight, libertà di parola e neutralità ideologica negli appalti federali. La strategia europea procede in una direzione diversa: l’AI Act introduce un quadro risk‑based con obblighi progressivi (divieti e alfabetizzazione dal 2 febbraio 2025; obblighi per i modelli di IA di uso generale dal 2 agosto 2025; piena applicabilità il 2 agosto 2026).

Lapenta osserva che “la strategia europea… enfatizza regole dettagliate, documentazione estesa, trasparenza e valutazione del rischio. Mira a essere un arbitro attento; gli Stati Uniti vogliono possedere lo stadio”.

Strumenti di implementazione

Stati Uniti. Il Piano punta a costruire fisicamente la capacità produttiva: semplificazione dei permessi per data center, fabbriche di semiconduttori e infrastrutture energetiche; modernizzazione della rete elettrica con enfasi su fonti dispacciabili (geotermico, fissione e – in prospettiva – fusione); reshoring della produzione dei chip e creazione di data center ad alta sicurezza per uso militare e di intelligence. La “politica estera dell’AI” prevede l’esportazione full stack (hardware‑modelli‑software‑standard) agli alleati e il rafforzamento dei controlli sull’export di calcolo avanzato, contrastando l’influenza cinese negli organismi di governance.

Unione Europea. Alla regolazione l’Ue affianca ora una componente industriale: l’AI Continent Action Plan e l’iniziativa InvestAI (mobilitazione di 200 miliardi di euro) articolano cinque aree – infrastruttura di calcolo su larga scala, dati di qualità, competenze, semplificazione regolatoria e adozione settoriale – per evitare che l’AI Act trasformi l’Europa in un “mercato solo di regole”. Strumenti concreti sono le AI Factories della rete EuroHPC, cioè i supercalcolatori (nuovi siti selezionati nel marzo 2025, collegati ai Testing and Experimentation Facilities e ai Digital Innovation Hubs) e i bandi EuroHPC su competenze e reti nazionali.

Governance dei modelli di uso generale e tensioni con le Big Tech

Per non lasciare troppo nel limbo i protaonisti del settore, in attesa dell’entrata in vigore degli obblighi per i modelli di intelligenza artificiale “general purpose” (GPAI), Bruxelles ha varato un Codice di Condotta volontario. Il rifiuto di Meta di firmarlo – motivato da “incertezze legali” e timori di eccesso regolatorio che “soffocherebbe” l’innovazione – è diventato il caso emblematico del braccio di ferro transatlantico. Le imprese firmatarie (fra cui altri grandi provider) sperano invece di ottenere un vantaggio reputazionale e una traiettoria di conformità più chiara.

Negli Stati Uniti, al contrario, l’Action Plan promuove la diffusione di modelli aperti e l’uso governativo di LLM “liberi da bias ideologico”, una frase che ricorda le istruzioni che Elon Musk dà agli sviluppatori di Grok (salvo poi finire a tifare Hitler), segnalando una fiducia totale in un mercato in grado di regolarsi da solo e nell’effetto leva dell’infrastruttura fisica.

Diplomazia tecnologica ed export controls: il nodo ASML

Il terzo pilastro statunitense – diplomazia e sicurezza – mira a “imporre” standard e a impedire che avversari accedano a calcolo avanzato e supply chain critiche. Questo approccio si intreccia con l’Europa attraverso il caso ASML: la pressione americana perché i Paesi Bassi estendano o mantengano restrizioni verso la Cina sull’export di macchinari di litografia, capaci di produrre i chip più avanzati, ha alimentato in Europa timori di strumentalizzazione geopolitica di un campione industriale europeo. Che deve, per la verità, il suo successo a una serie di brevetti che gli Stati Uniti hanno ceduto negli anni ’90 quando la tecnologia alla base dello sviluppo odierno era in declino.

Sono dinamiche che mostrano come l’“infrastruttura” – che per Washington è l’asse strategico dell’AI – passi anche per decisioni sovrane europee su esportazioni sensibili.

Convergenze potenziali e rischi di divergenza strutturale

Entrambe le sponde dell’Atlantico riconoscono l’importanza di competenze, dataset di qualità e open innovation: gli Usa investono nel Nairr, il National Artificial Intelligence Research Resource Pilot, e una nuova classe di specialisti AI; l’Ue in programmi sul supercalcolo e competenze. Eppure, la traiettoria resta divergente: gli Stati Uniti scommettono – come nota Lapenta – che “la dominanza infrastrutturale conta più della superiorità algoritmica”, mentre l’Ue tenta di combinare sovranità digitale e tutela dei diritti tramite un corpus normativo dettagliato.

Il risultato probabile è una competizione asimmetrica: gli Usa cercano una solidità di lungo periodo blindando il controllo su energia, chip, calcolo e standard; l’Ue punta a diventare “AI continent” mitigando il rischio di fuga tecnologica con investimenti pubblici e un quadro di certezza giuridica. Sono due scommesse diverse: Washington vuole trasformare il controllo dell’infrastruttura in vantaggio geopolitico, Bruxelles spera di attrarre fiducia e investimenti sostenibili. Per ora gli Stati Uniti stanno giocando in un altro campionato. Nei prossimi mesi si capirà se la spinta della seconda Commissione von der Leyen sarà in grado di incidere sul terreno di gioco.